SRPベーシック実習セミナーを受講しました。

2024-09-29

注目チェックNEW

こんにちは。歯科衛生士のTです

この度、SRPベーシック実習セミナーを受講しましたのでご報告させていただきます

よろしくお願い致します

歯周組織や歯周病の基礎知識を再度確認出来たのでSRPはもちろんのこと、歯周検査や歯周病の患者様への説明に活かしていきたい。

今回は日々の診療で行うSRPやスケーリングの際に難しいと感じている最後臼歯遠心のスケーラーの当て方をマスターするという目標を持ってこのセミナーに挑みました。

その上で歯周組織を理解すること、キュレットスケーラーの形状を把握することが重要であるということを感じました。

模型を使い第一シャンクを歯軸を平行にして刃先の2~3ミリを使い歯石を除去する実習で先生に確認してもらいながら何度も行っているうちに自分に合ったポジショニングや固定指の取り方も分かってきたように思います。

患者様の開口量や歯列の状態、歯牙の状態でも異なりますが、今回学んだことを活かしSRPを行いたいです。

また今回課題にしていた最後臼歯の遠心はスケーラーのブレードが挿入しにくい時は超音波スケーラーで行う方法やデブライトメント用Gキュレットが良いと教えていただきました。

実際にデブライトメント用Gキュレットがとても使いやすく今後の臨床時に活かしたいです。

そしてシャープニングも毎回行うなど基礎をしっかり出来ているかを確認しながら今後の診療を行っていきたいと思いました。

第42回日本顎咬合学会学術大会・総会へ参加しました。

2024-06-09

注目チェックNEW

こんにちは。歯科技工士のMです

この度、日本顎咬合学会学術大会・総会へ参加致しましたのでご報告させていただきます

よろしくお願い致します

製作する技工物に対して、顎関節運動に調和した咬合面形態に留意してチェックをできるようになる。

補綴前の不顎位の決定が重要、不顎位が安定しないと最終補綴は成功しない。

少数歯の補綴に問題は無い、多数歯、両側にかかる症例の精度が課題。

欠損の大きさが大きいと誤差が大きくなる。噛む強さによって接触位置が変わる。顎運動経路を考えて補綴物を作ることが必要。

下顎位欠定の重要性、顎口腔系のどこに問題があるかの診断が必要。

臼歯部の喪失が咬合崩壊につながり顎関節への負担が大きくなる。

患者固有の個体差がある事への理解。

材料の規格化、再現性の高さがデジタル化のメリット。

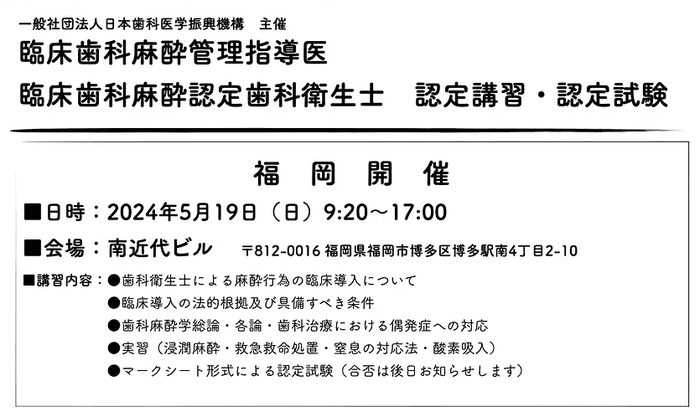

臨床歯科麻酔認定歯科衛生士講習・試験を受講しました。

2024-05-19

注目チェックNEW

この度、兼ねてより受講したいと考えていた歯科麻酔認定歯科衛生士の講習と試験に挑みましたので、報告させていただきます

歯科診療時に起こりうる偶発事故に備え、スタッフ間で対処法や不測の事態に対応できるような訓練をしておく。

認定を取得後は、偶発事故に充分に注意し、歯科医師の指示の元、診療補助の一環として浸潤麻酔を行う。

今回、日本歯科医学振興機構が主催する臨床歯科麻酔認定歯科衛生士認定試験のための講習を受けました。

歯科医行為には絶対的歯科医行為と相対的歯科医行為があり相対的歯科医行為は知識、技術の習得レベルに合わせた歯科医師の指示の元であれば行うことができる行為であり、臨床における歯科浸潤麻酔は相対的歯科医行為として行うことができる。絶対的歯科医行為歯質の切削、切開や抜歯などの観血的処置、レントゲンの撮影などの事をいう。

局所麻酔は神経膜に作用して神経伝達を遮断することによって麻酔作用を発揮する。炎症がある組織には乳酸が産生され、酸性状態になるため麻酔が効きにくい。また口腔粘膜において部位により痛点の数、上下顎の骨質の違いにより痛みや麻酔の効きやすさに違いがある。

そして局所麻酔の薬剤にはさまざまな種類があり、患者の全身疾患の有無、アレルギーの有無、処置内容、年齢、妊娠の有無などを把握し使い分ける必要がある。当院で使用している麻酔の薬剤には血管収縮薬が含まれているため、投薬量にも十分な注意が必要である。

歯科診療時の偶発症を引き起こす要因として歯科治療に対する不安、恐怖や治療時の痛み、使用薬物の影響がある。局所麻酔薬注入中、直後は血管迷走神経反射やアナフィラキシーショックが起こる可能性がある事を常に考えなければならない。万が一の事態に備え、発症時のシミュレーションをし、確認も必要であると思った。

当院にはアナフィラキシーショック発生時に使用するエピペン、AEDも常備されているので今一度使用方法の確認、管理をしていきたい。

麻酔部位の選択→麻酔薬の正しい選択と使用→的確な注入速度と正しい刺入→必要十分な麻酔量→効果発現までの待機→効果時間内の治療が重要であり、併せて使用する針の種類や表面麻酔の使用も大きく関わってくるのでマネキン実習や患者を想定した実際の口腔内に麻酔を行うトレーニングを行い、臨床に活かしていきたい。

FUKUOKA DH COURSE 症例発表

2024-03-04

注目チェックNEW

こんにちは。DHのTです

この度、症例発表を行いましたのでご報告させていただきます よろしくお願い致します

よろしくお願い致します

今回、症例発表を行った患者様だけではなく、今後継続して患者様を診ていくという責任感を学んだので、日々の診療で活かしていきたいと思います

今回、昨年12月に初診で来院し慢性化膿性根尖性歯髄炎と慢性歯周炎同時発症の患者様の症例検討し、発表致しました。

症例検討を行うにあたって、初診時から口腔内写真、デンタル10枚法、パノラマX線写真、P精密検査、医療面接で患者様の基礎資料採得に時間をかけ進めていきました。

特に口腔内写真は今まであまりしっかりと記録を採る習慣がなかったので少し苦労しましたが、しっかりと記録を残すことで術者も患者様も経過や変化がわかりやすく、他のスタッフに引き継ぐ際やスタッフ間で症例検討を行う際にもかなり重要な役割を果たすものであることを実感したので今後もできる限り撮影し記録を残していきたいと思います。

また、この患者様は全身疾患や既往歴があり、服用している薬の影響で歯肉増殖が見られたので、そのことをしっかりと伝え、今後状況によっては服用の中止、変更を提案する可能性があることを患者様に理解して頂きました。

そして歯周基本治療を行う際に、今までこのセミナーで学んだ事を活かしながら咬合や今までの治療歴、歯肉のタイプ、歯牙の形態などもしっかり把握し治療に取り組みました。

1回目のスケーリングで歯肉の炎症が治った事を出血が減ったなどを実感した上、口腔内写真で比較することにより視覚的にも感じたようで今後の全顎的な治療やセルフケアのモチベーションアップに繋がれたのかなと思います。

このセミナーに参加するまでは歯肉が炎症している、歯周ポケットが深い、骨吸収が進行している=雑菌の増殖が原因 と考えていたが、今は咬合に問題はないか、TCHはないか、全身疾患や服用している薬の影響はないかなどを考えるようになりました。

今後もこのセミナーで学んだことを活かしながら、一人一人の患者様と向き合っていきたいです

このようなセミナーに参加する機会をいただき、ありがとうございました

審美歯科における色彩研究についてセミナー受講しました

2024-02-11

注目チェックNEW

こんにちは。DHのTです

この度、審美歯科における色彩研究セミナーを受講しましたのでご報告させていただきます よろしくお願い致します

よろしくお願い致します

ホワイトニング時やCAD/CAMクラウン、HRのシェードをみる際にある程度共通認識を用いてシェードを確認し、患者さんにも説明できるように話し合う。見る人によって多少の差はあるのはやむを得ないが大差がないように行いたい。

ホワイトニングの際に前後でシェード確認を行うが、色の見え方は色々な条件によって左右される。

光源の違いや対象物や環境条件の違い、錯覚や個人差による違いなどが挙げられるが出来る限り誤差が無いように確認が必要である。

光源の違いはライトの当て方の違いやユニットによって光の入り方が違うので、ホワイトニング前後の比較シェード写真は出来るだけ同じ角度でライトを当てる(またはライトを当てない)何度かホワイトニングを行う患者さんは出来る限り以前と同じユニットで行うと良い。

対象物や環境条件の違いは歯牙の表面がザラザラしている、着色がある、補綴物やレジン充填部など対象物や環境が違うと相違が生じるのでそこもチェックし患者さんに説明が必要となる。

錯覚や個人差の違いはシェードガイドなどを用い、術者間で大きな差が出ないようにしたい。写真を撮る際にシェードガイドを写すとわかりやすいと思うので実践していきたい。

色の比較法としては目視で比較する、口腔内カメラで撮影する記録媒体の使用、シェードガイドや分光反射率測定器などの測色機械で比較する方法がある。その際、光源に対して45度が一番良いとされている。以上のことを踏まえて、ホワイトニングのカウンセリングを行って行きたいと思います。